遺言書検認に関するみんなのお悩み

遺言書の検認手続って何?

遺言書の検認は必ず必要なの?

遺言書の検認はどんな時にどこで手続きをするの?

相続人に知らせた方が良いの?

遺言書の検認について専門家に相談するならだれが良いの?

遺言書の検認を弁護士に依頼するメリットとは?

遺言書の「検認手続」は遺言の実現のために、第一に行わなければならない手続なんです!

「検認手続」は、公正証書遺言及び一部の自筆証書遺言を除き、すべての遺言書において必須です。

「検認手続」を怠った場合には、ペナルティも規定されており、留意点もあります。

ペナルティがあるんですか!

本記事では、主に遺言書の「検認手続」の流れと、その際に留意すべき点について詳しく解説します

遺言書の検認とは

「検認」とは?

「遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするもの」であり(大決大4・1・16)、家庭裁判所で行われます。

なお、「検認」は遺言書の有効性(実体法上の効果)を判断する手続きではありません。したがって、「検認」が完了したからといって、当該遺言書の有効性が確定するものではありません。

検認が必要な遺言書

「検認手続」が必要となるのは、公正証書遺言及び法務局において保管されている自筆証書遺言以外のすべての遺言書です。

「検認手続」が必要な遺言書

公正証書遺言及び法務局において保管されている、自筆証書遺言以外のすべての遺言書です

自宅で遺言書を発見して、遺言書から生前預かっていたケースであれば、ほぼ「検認手続」が必要です!

◆(遺言書の検認)民法第千四条

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

検認手続の流れ

「検認手続」は以下のように進行します。

それぞれを解説していきます!

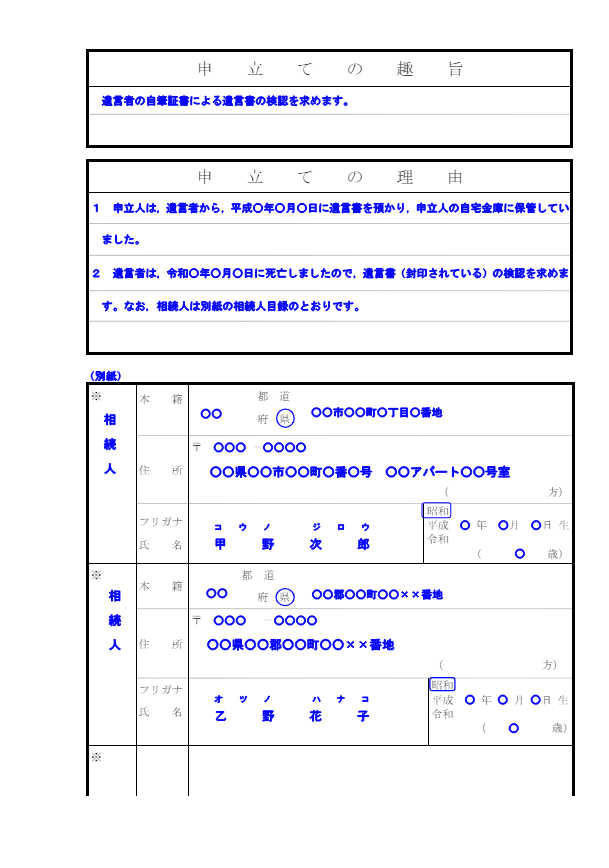

ステップ①家庭裁判所に対する検認の申立て

遺言者の死亡を知った後、「遺言書の保管者」または「これを発見した相続人」は、遅滞なく遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認の申立て」を行う必要があります。

「検認の申立て」では、通常以下の書類を提出する必要があります。

≪提出が必要な書類≫

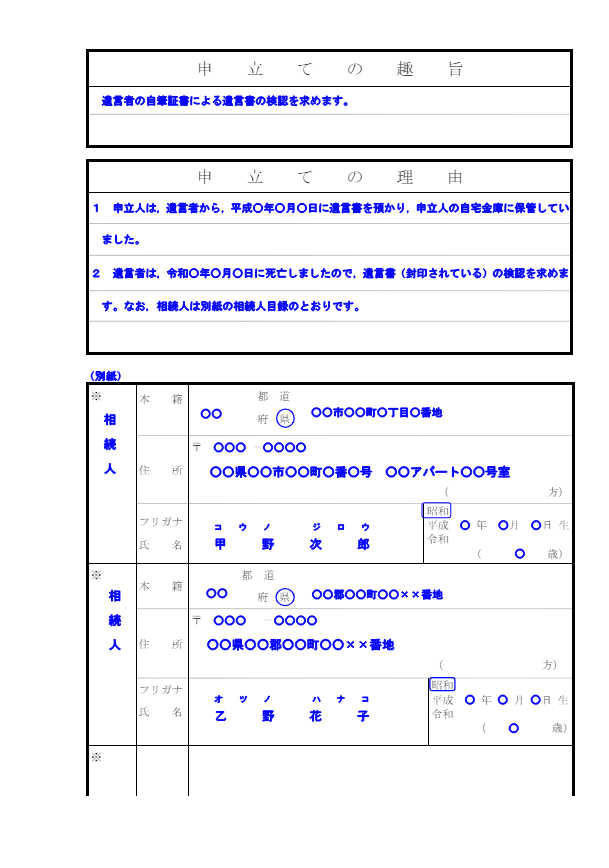

①遺言書の検認申立書

②遺言書の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

③相続人全員の戸籍謄本

④その他相続人の確定に必要な戸籍謄本

上記のうち①②及び③は必須です。④は相続人の範囲によって必要は戸籍謄本の範囲も異なってくるためケースバイケースです。

(裁判所「遺言書の検認の申立書 記入例」)

大阪の家庭裁判所の管轄は以下のとおりです。

≪大阪の家庭裁判所の管轄≫

| 堺市 高石市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 南河内郡(河南町 太子町 千早赤阪村) 羽曳野市 松原市 柏原市 藤井寺市 | 大阪家庭裁判所堺支部 |

| 岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡(忠岡町) 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡(熊取町 田尻町 岬町) | 大阪家庭裁判所岸和田支部 |

| 上記以外 | 大阪家庭裁判所 |

※内容の正確性には注意を払っていますが、正確な情報は裁判所のHPをご確認ください。

ステップ②相続人への通知

「検認の申立て」が行われると、家庭裁判所から相続人に対して検認期日の通知が送られます。

申立人以外の相続人が「検認期日」に出席するかどうかは各自の判断に任されており、全員が揃わなくても「検認手続」は進行します。

なお、「検認期日」は申立人相続人と調整のうえ決定されます。

ステップ③家庭裁判所での検認

「検認期日」には、申立人が遺言書を持参し、出席した相続人等の立会いのもとで裁判官が遺言書を開封し、内容を確認します。

封がされた遺言書は、この場でしか開封することが許されません!

また、「検認期日」では、保管していた場所や、開封してしまっていた場合にはその理由、「検認手続」が遅れた理由などを裁判官が尋ねられることがあります。

「検認期日」で発言した内容は、「検認期日調書」に記載される場合がありますので、慎重に回答されるとよいでしょう。

「検認」が完了した後、遺言の執行を行うためには、遺言書に「検認済証明書」を付ける必要があります。

「検認済証明書」の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。

≪「検認期日調書」に記載される内容(例)・手続の要領≫

●封筒について

・封筒の有無

・封の状況

・封筒の形状

・筆記用具

・印影

●遺言書について

・編綴状況

・枚数

・筆記用具

・印影

検認手続の留意点

「検認手続」に際して、留意すべき点は以下のとおりです。

≪検認手続の留意点≫

①「検認」を怠ると法的ペナルティがある

②「検認」は遺言書の保管者または発見した相続人の義務

③「検認手続」に必要な書類と費用

留意点を詳しく説明していきます!

留意点①検認を怠ると法的ペナルティがある

自筆証書遺言を「検認」せずに、相続手続きを進めることはできません。

「家庭裁判所以外で封印された遺言書」を勝手に開封した場合や、「検認手続」を怠った場合には、5万円以下の過料に処せられます。

遺言書を見つけた際は注意しなくてはいけませんね!

必ず必要な手続きですので、遺言書の死亡が確認された後、速やかに手続きを行いましょう。

◆(過料)民法第千五条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

留意点②遺言書の保管者または発見者の義務

遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」を申立てる義務があります。

これを怠ると上記のとおり過料の対象となります。

◆(遺言書の検認)民法第千四条

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

留意点③検認手続に必要な書類と費用

「検認手続」には、遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、その他関係書類が必要です。

遺言書の「検認手続」が完了しなければ、遺言の執行をすることはできません。

そして、この「検認手続」を行うためには、戸籍謄本を収集する必要があります。

戸籍謄本の収集には相応の時間を要しますので、時間が結構かかってしまうことは理解しておきましょう!

収入印紙は遺言書1通につき800円分が必要です。また、「検認済証明書」の取得にも150円分の印紙が必要となります。申立てに際して、連絡用の郵便切手も必要となるため、事前に家庭裁判所に確認して準備することが重要です。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言については、遺言書の作成時に公証人が関与しているため、「検認手続」は不要です。

この点は、自筆証書遺言とは異なるため、遺言書の種類に応じた手続きを理解しておくことが重要です。

結論

遺言書の「検認手続」は、相続人や利害関係人に対して遺言書の存在と内容を周知し、偽造や変造を防ぐための重要な手続きです。適切な手続きを踏むことで、遺言者の意思を実現することができます。

遺言書を発見した際には速やかに家庭裁判所に提出し、必要な手続きを怠らないようにしましょう。「検認手続」に関する詳細な情報は、家庭裁判所や弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に依頼した場合には、申立書の作成、戸籍謄本の収集、「検認期日」の立ち合い、「検認済証明書」の取得を一挙に引き受けることが可能です。

遺言の内容を実現する手続きについても引き受けることが可能です。

Leapal法律事務では、遺言相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げていますので、まずお気軽にご相談ください。

こんな時は弁護士に相談を!

「封緘された遺言書を発見した」

「相続人の一人が遺言書の検認申立がなされた」

「遺言書の検認手続の方法がよくわからない」

「相続人の中に疎遠、認知症の者がおりどう対応すればよいのかわからない」

こんな時は、是非一度弁護士に相談をしてください。

遺言相続分野の取り扱い実績

・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成

・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割調停事件

・遺留分侵害額請求に係る交渉、調停事件

・その他相続放棄、遺産分割交渉等

・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士

検認手続について相談したい、弁護士に代理してほしいという方は、是非、一度、Leapal法律事務までご連絡ください。

検認手続後の遺言の執行(遺言の内容を実現する手続)についてもサポートをしております。

遺言者の意思を最大限尊重し、遺言者の意思の実現に向けて尽力させて頂きます。

弊所では、初回60分間の無料法律相談を実施しておりますので、安心してご相談頂けますと幸いです。

▼無料法律相談のご案内▼