養子・連れ子・認知された子の相続権はある?ない?

お一人で悩んでいませんか?

うちはお父さんが再婚したんだけど…私は遺産を相続できるのかな?

私は養子だけど、実の子どもと同じように相続できるの?

認知された子どもって、本当に相続できるのか知りたい!

連れ子に相続させたい場合って、どうすればいいの?

Leapal 法律事務所と一緒に

最善の解決策を検討しましょう!

遺産相続においては、誰が相続人(法定相続人)になるのかは、民法で決められています。

亡くなった人の「子」は、相続人になります。もっとも、養子・連れ子・認知された子も相続人となる「子」に含まれているかについては、民法上、明確には定められていません。

本記事では、養子・連れ子・認知された子も相続権はあるのかについて解説します。

■相続人調査に関するコラム・解決事例一覧■

・【弁護士解説】誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位のキホン~

・【弁護士解説】異母兄弟が死亡した場合の相続権/割合/放棄/遺言書のポイント

・配偶者は常に相続人?婚姻関係がある場合と内縁関係の違い

・【弁護士解説】胎児は相続人になれるのか?相続開始前に生まれた子との違い

・【弁護士解説】相続欠格と廃除|相続人になれないケースとは

「子」の相続権

遺産相続で遺産を遺して亡くなられた人のことを「被相続人」と言います。

被相続人が亡くなると、その死亡時に相続が開始され、被相続人の遺産(相続財産)は、相続人に受け継がれます。

誰が相続人となるかは、民法で決められています。そのため、相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。

相続人となるのは、被相続人の「子」、「直系尊属(直系の先祖に当たる人。父母や祖父母など。)」、「兄弟姉妹」および「配偶者」です(民法887条、889条、890条)。

したがって、被相続人の「子」には相続権があります。

もっとも、「子」と規定されているだけで、養子、連れ子、認知された子などが相続権を持つことになるのかについては、具体的に規定されていません。

以下では、養子、連れ子、認知された子に相続権はあるのかについて、詳しく説明します。

養子の相続権

前記のとおり、被相続人の「子」には相続権があります。もっとも、この「子」に養子が含まれるのかについては、明示されていません。

そこで、養子にも相続権があるのかが問題となります。

養子とは?

養子とは、養子縁組をした子のことを言います。養子縁組をした親は、養親と呼ばれます。

(養親となる者の年齢)

第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。

養子縁組をすることにより、養親と養子との間には、法律上の親子関係が発生します。養子縁組などによって生じる法律上の血族関係のことを法定血族と言います。

(嫡出子の身分の取得)

第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

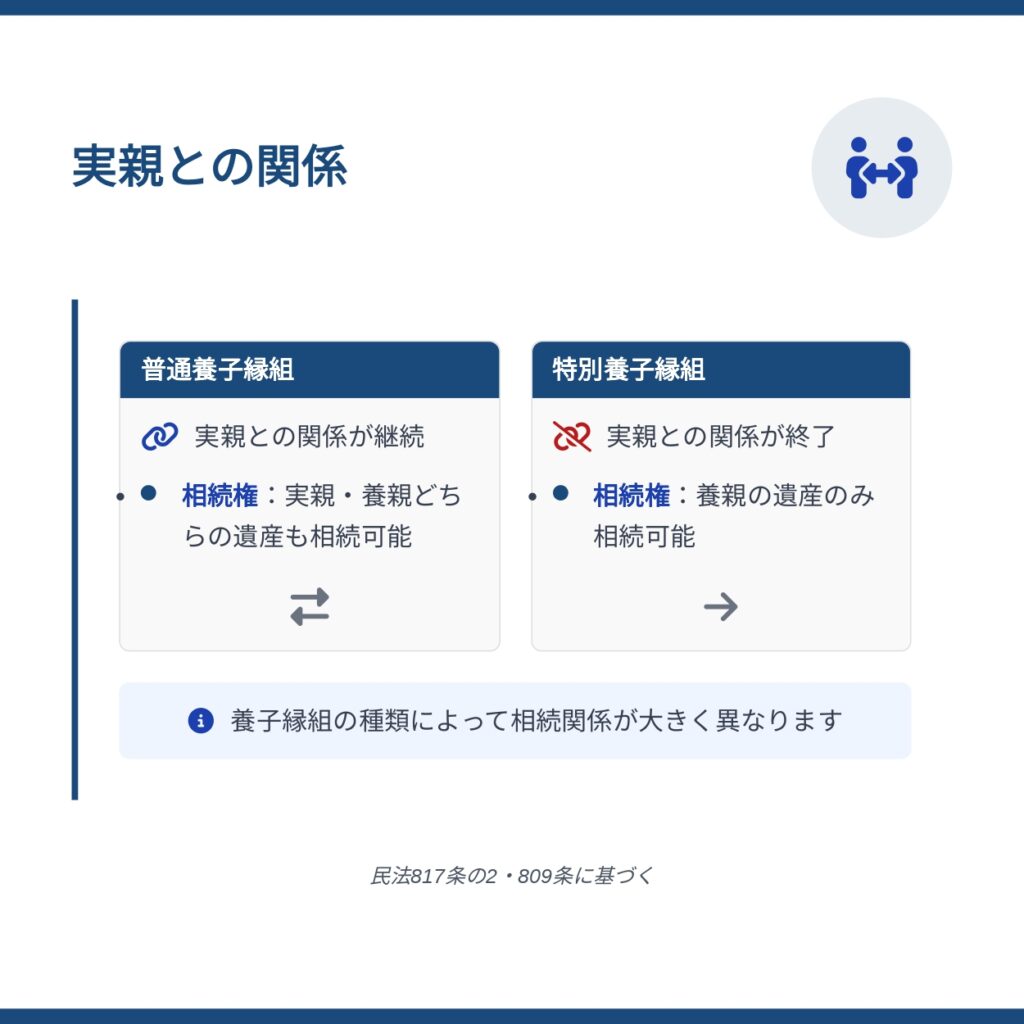

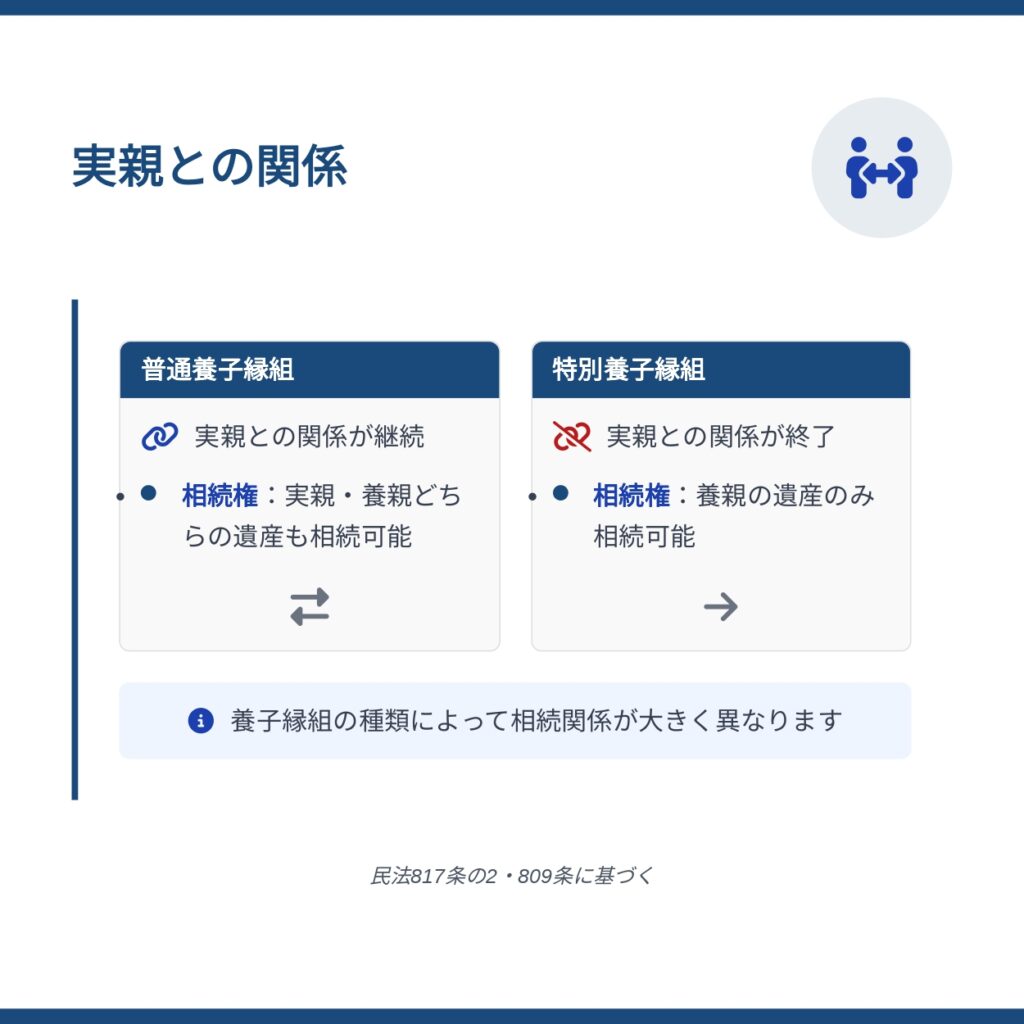

養子縁組には、養子と実の親との関係が存続する普通養子縁組と実の親との関係が断絶する特別養子縁組があります。

特別養子縁組の成立)

第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

養子に相続権はあるのか?

前記のとおり、養子縁組をすると、養親と養子との間に法律上の親子関係が発生します。

そのため、養親が亡くなった場合、養子はその遺産を相続することができます。

つまり、養子も、相続人となる「子」に含まれるということです。

これは、普通養子縁組でも特別養子縁組でも同じです。いずれの場合でも、養子には養親の遺産の相続権が認められます。

また、養子であっても、相続において実子と同じ扱いを受けます。したがって、養子であるからと言って、実子よりも相続分が少ないなどということもありません。

実親との関係

養子縁組をした場合、養親が亡くなると、養子もその財産を相続することができます。

また、実親との関係が存続する普通養子縁組の場合には、実親が亡くなったときにも、その実親の遺産を相続することができます。つまり、養親と実親の両方から相続することがあるわけです。

他方、実親との関係が断絶する特別養子縁組の場合には、実親が亡くなったときに、実親の遺産を相続することはできません。相続できるのは、養親の遺産のみです。

連れ子の相続権

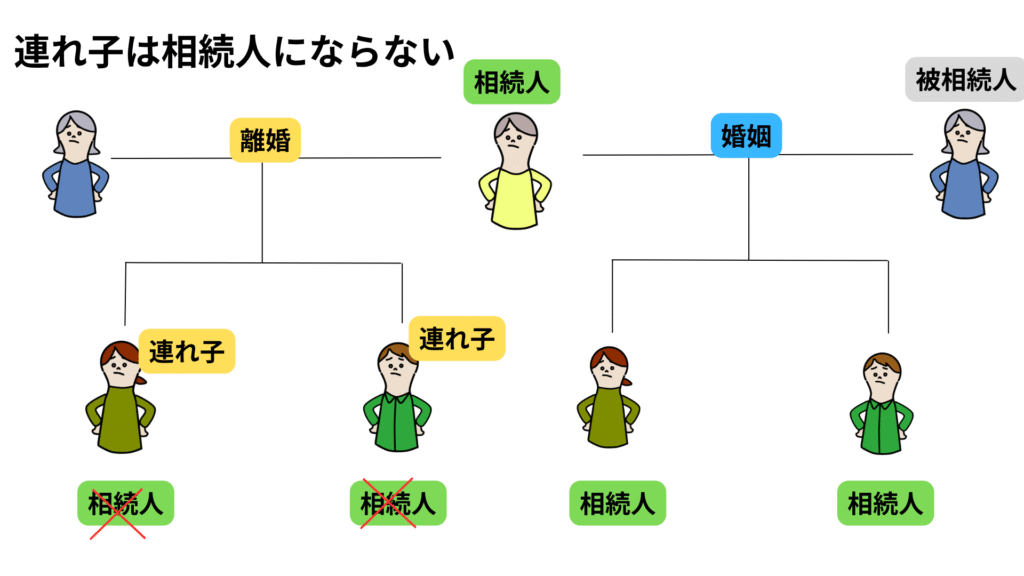

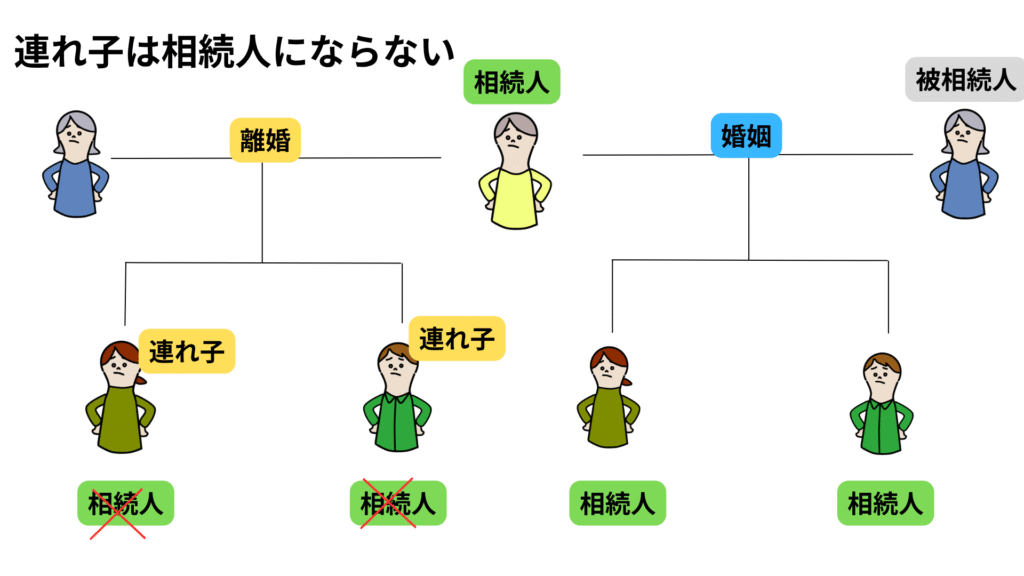

被相続人が再婚をして、その再婚相手に被相続人以外の人との間の子(連れ子)がいるというケースがあります。

この場合、血縁関係のない連れ子にも相続権があるのかが問題となります。

連れ子に相続権はあるのか?

連れ子は、あくまで再婚相手の子です。再婚したからと言って、被相続人との間に法律上の親子関係が発生するわけではありません。

したがって、連れ子に相続権は認められません。

血縁上も法律上も被相続人との間に親子関係がないからです。相続人となる「子」に該当しないのです。

連れ子に相続権を与える方法

前記のとおり、養子には相続権があります。

連れ子であっても、被相続人との間で養子縁組をして養子になっている場合は、「子」として相続人になることができます。

したがって、連れ子に相続をさせたい場合には、連れ子との間で養子縁組をして養子にしておくという方法があります。

養子縁組の手続

普通養子縁組をするには、市区町村役場への養子縁組届が必要です。

ただし、配偶者の子や直系卑属(孫など)と養子縁組する場合を除いて、未成年者と養子縁組するためには、家庭裁判所の許可が必要とされています。

連れ子の場合には、再婚した配偶者の子ですから、未成年者であっても、市区町村役場への届出で足ります。

他方、特別養子縁組の場合には、届出だけでは縁組できません。

特別養子縁組をするには、家庭裁判所に特別養子適格の確認の申立てと特別養子縁組の成立の申立てをして、家庭裁判所から特別養子縁組を認めてもらう必要があります。

認知された子の相続権

被相続人と婚姻関係のない女性との間に子があった場合、その子に相続権があるのかも問題となります。

婚姻関係がある夫婦の間に生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と言い、婚姻関係のない夫婦の間に生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と言います。

嫡出子は、夫の子であると推定されます。しかし、非嫡出子については、夫の子とは推定されません。

したがって、非嫡出子は、被相続人の「子」とは推定されないので、相続人になれないのが原則です。

もっとも、非嫡出子であっても、被相続人に認知されれば相続人となり、相続権を取得します。

認知とは?

認知とは、父が婚姻関係のない女性との間に生まれた子との間の親子関係を認める手続のことです。

認知が認められると、父親と非嫡出子との間に法律上の親子関係があること(法定血族関係)が認められます。

認知の方法

認知をするためには、以下の方法があります。

- 届出による認知:父となる人が、市区町村役場に認知届を提出することによって認知をする方法です。なお、胎児を認知することもできますが、この場合には、母親の同意が必要です。

- 遺言による認知:父となる人が、遺言で認知する方法です。遺言による珍地の場合は、遺言者が亡くなった後に、遺言執行者が認知届をすることになります。

- 裁判による認知:子または法定代理人(母親など)が、父親を相手方として、家庭裁判所に対して認知を求める訴えを提起する方法です。なお、実際には、訴えの前に、認知調停を行うことになります。

父となる人が届出によって認知をするのが通常の方法です。父の意思に基づく認知であるので、任意認知と呼ばれます。

もっとも、父となる人が親子関係を認めず、認知届をしないこともあります。この場合、子やその法定代理人(通常は母親)は、強制的に認知をするよう求めることができます。強制認知と呼ばれます。

この強制認知の方法が、裁判による認知(認知の訴え)です。認知の訴えで子側が勝訴すると、強制的に父が認知したことになります。

認知された子に相続権はあるのか?

前記のとおり、認知されると、非嫡出子にも父との間に親子関係が発生します。

したがって、父である被相続人が認知をすれば、非嫡出子との間に親子関係が発生し、その認知された子は相続権を取得することになります。

非嫡出子の相続分

現在では、認知された非嫡出子と嫡出子は、ともに「子」として、同じ扱いを受けます。

したがって、非嫡出子であるからと言って、嫡出子よりも相続できる遺産が少ないなどということもありません。

もっとも、かつては、非嫡出子に対する差別的規定が民法に規定されていました。非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定です。

しかし、この規定は、最高裁大法廷平成25年9月4日決定により、日本国憲法が保障する法の下の平等に反するものとして違憲と判断されました。

この最高裁決定以降、民法が改正され、非嫡出子に対する差別的規定は削除され、非嫡出子と嫡出子を同じ扱いとする現在の形になったのです。

まとめ

以上のとおり、被相続人の養子や被相続人に認知された子は、法律上の親子関係があるため、相続権があります。

これに対し、連れ子は、原則として、相続権はありません。しかし、連れ子であっても、被相続人と養子縁組をしている場合には、相続権を取得します。

養子縁組や認知などをするには、法律の知識や経験が必要です。養子縁組や認知を考えている場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めします。