【弁護士解説】離婚した配偶者や元妻の子は相続人になる?

お一人で悩んでいませんか?

離婚したけど、元夫が亡くなったら私も相続できるのかな…?

離婚した元夫の遺産って、私の子どもは相続できるの?

婚姻届けは出してないけど、ずっと一緒に暮らしてた私には何ももらえないの?

僕は前の奥さんの子だけど、父親の再婚者の相続人になる?

Leapal 法律事務所と一緒に

最善の解決策を検討しましょう!

夫婦が離婚した後に夫婦の一方が亡くなった場合、その亡くなった人について相続が開始されます。

この場合に、離婚した配偶者やその配偶者の子も相続人となるのかは、相続においてよくある質問の1つです。

本記事では、離婚した配偶者や、元妻の子など離婚した配偶者の子も相続人となるのかについて詳しく解説しています。

■相続人調査に関するコラム・解決事例一覧■

・【弁護士解説】誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位のキホン~

・【弁護士解説】異母兄弟が死亡した場合の相続権/割合/放棄/遺言書のポイント

・配偶者は常に相続人?婚姻関係がある場合と内縁関係の違い

・【弁護士解説】胎児は相続人になれるのか?相続開始前に生まれた子との違い

・【弁護士解説】相続欠格と廃除|相続人になれないケースとは

離婚した配偶者は相続人になる?

遺産相続で遺産を遺して亡くなられた人のことを「被相続人」と言います。

被相続人が亡くなると、その死亡時に相続が開始され、被相続人の遺産(相続財産)は、相続人に受け継がれます。

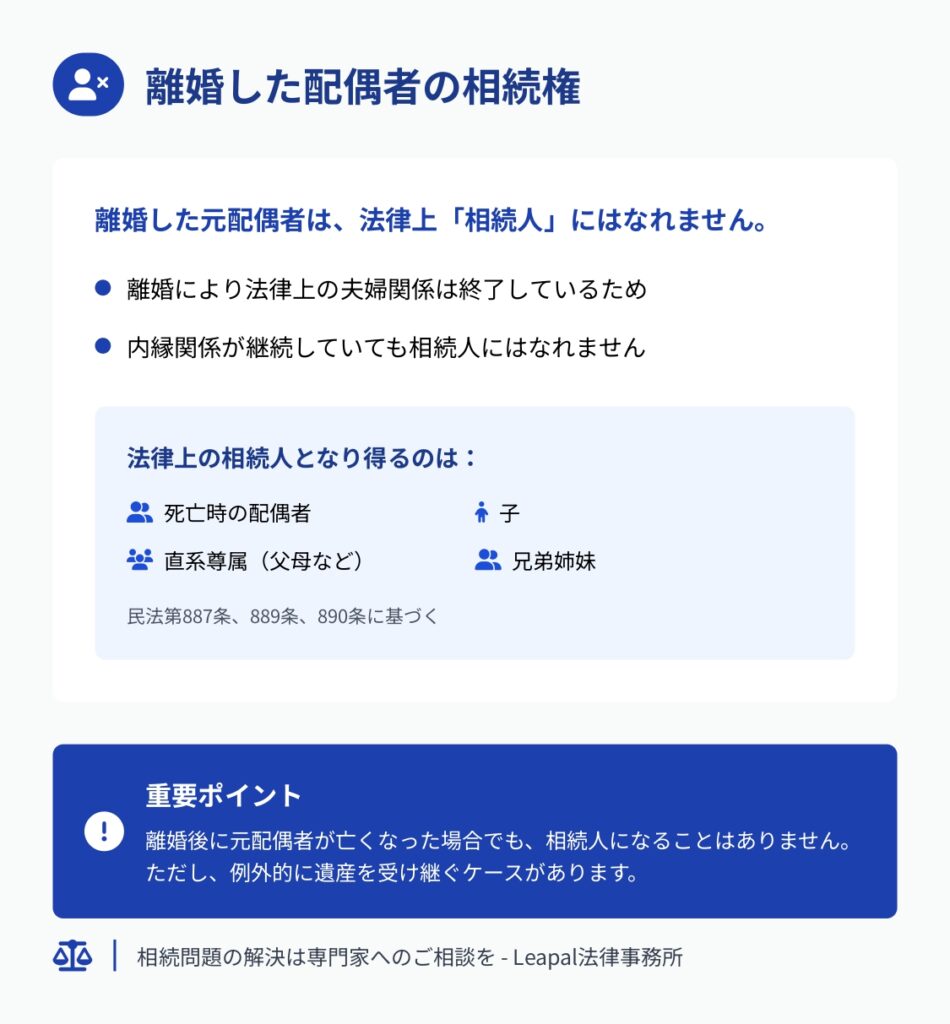

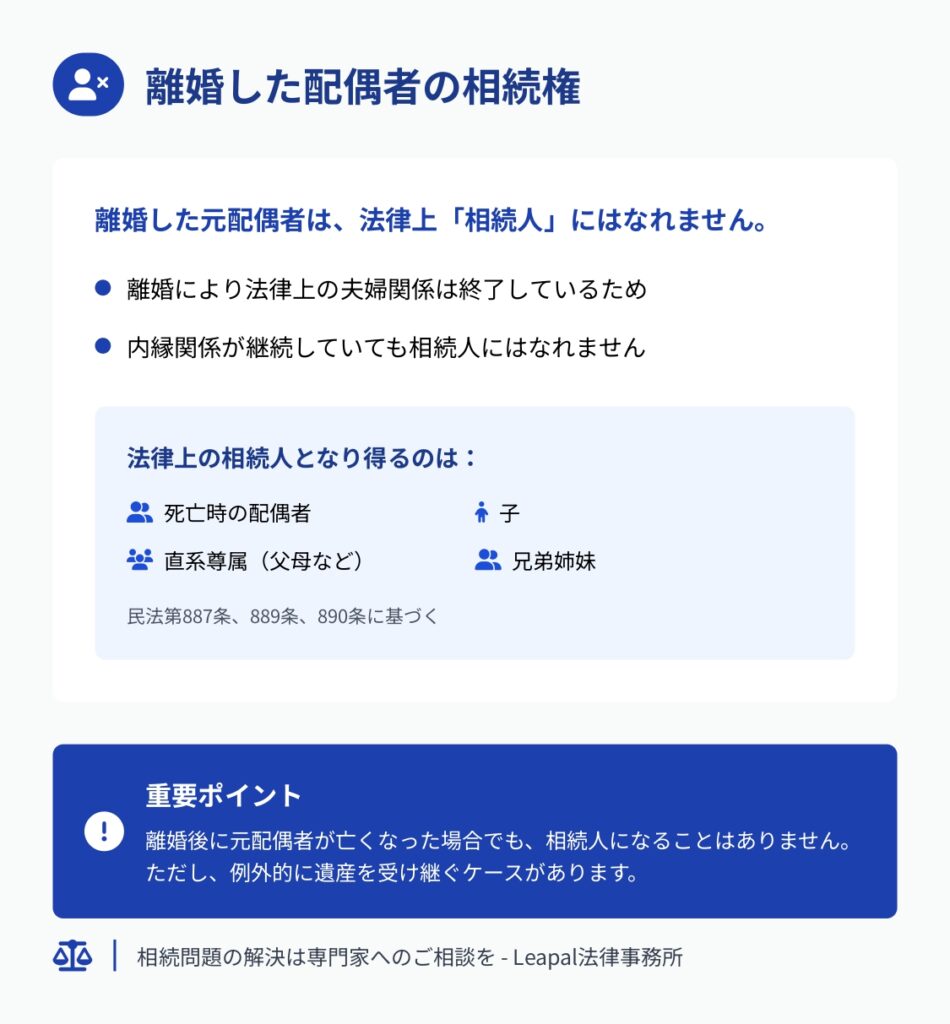

誰が相続人となるかは、民法で決められています。そのため、相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。

相続人となるのは、被相続人の「子」、「直系尊属(直系の先祖に当たる人。父母や祖父母など。)」、「兄弟姉妹」および「配偶者」です(民法887条、889条、890条)。

もっとも、この相続人となる「配偶者」とは、被相続人が亡くなった時(相続開始の時)に被相続人の配偶者であった人のことを指します。

したがって、離婚した配偶者は、相続開始の時にすでに配偶者ではなくなっているので、相続人にはなれません。

離婚後も内縁関係にあった場合は?

例えば、何らかの事情で形式上離婚したものの、実際には、離婚した後も、同居するなど事実上婚姻しているのと同様の夫婦生活を続けていたという場合もあるでしょう。いわゆる内縁関係にあったという場合です。

離婚後も内縁関係にあった場合でも、法律上の婚姻関係に基づく「配偶者」とは言えないので、やはり相続人にはなれません。

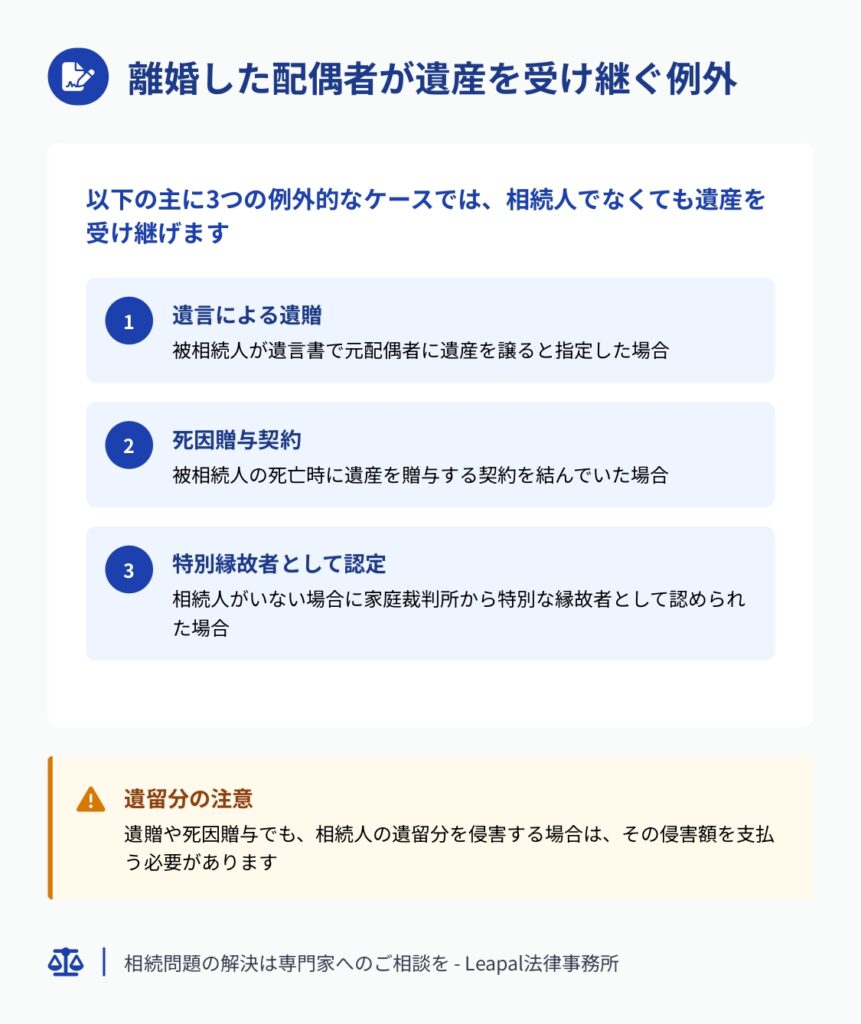

離婚した配偶者が遺産を受け継ぐケース

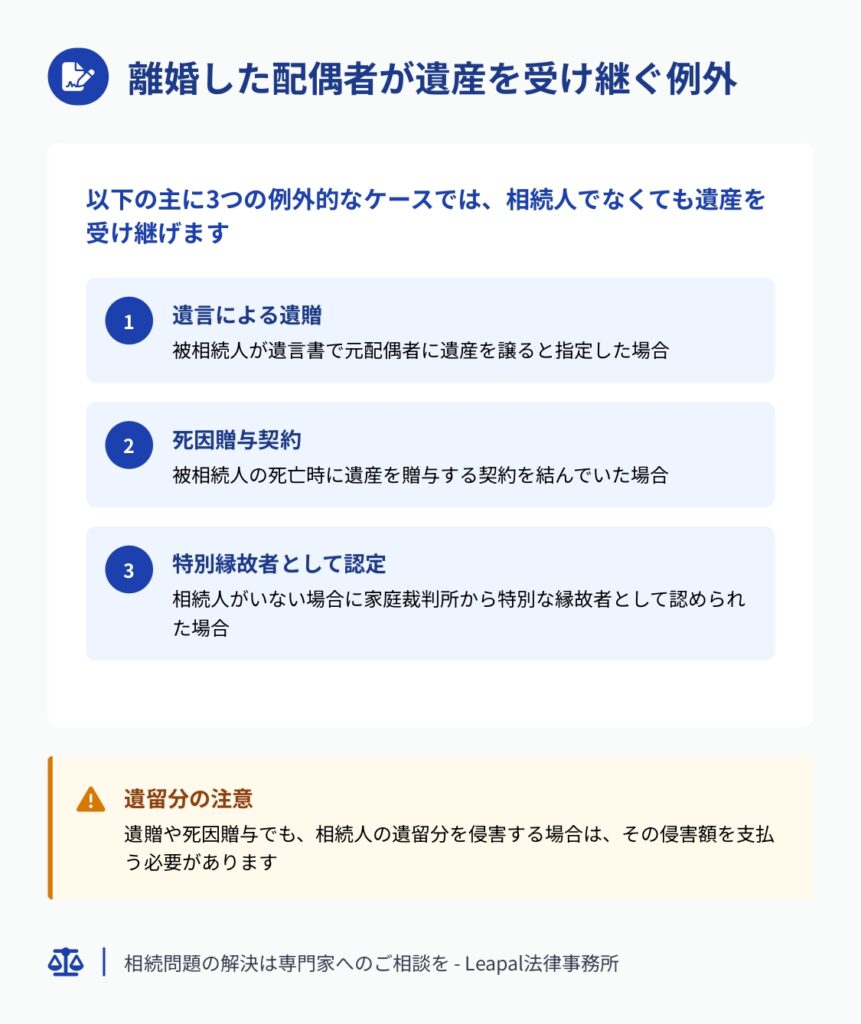

前記のとおり、離婚した配偶者が相続人となることはありません。

もっとも、相続人にはならないものの、遺産を受け継ぐことがまったく無いかと言うと、そうではありません。

離婚した配偶者が遺産を受け継ぐことになるケースとしては、以下のケースが考えられます。

- 遺言による遺贈があった場合

- 死因贈与があった場合

- 相続人が誰もいなかったため、特別縁故者として認められた場合

遺言による遺贈があった場合

被相続人が、離婚した配偶者に遺産の全部または一部を遺贈する遺言を残していた場合には、その遺言に従って、離婚した配偶者に遺産が受け渡されることになります。

ただし、相続人には、遺言によっても侵害できない遺留分という権利があります(なお、遺留分があるのは、子、直系尊属および配偶者のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。)。

したがって、遺贈によって相続人の遺留分を侵害している場合には、離婚した配偶者は、遺留分を侵害された相続人に対して、その侵害額を支払わなければなりません。

死因贈与があった場合

被相続人と離婚した配偶者が、被相続人が亡くなった時に遺産を贈与するという契約(死因贈与契約)を締結していた場合にも、離婚した配偶者に遺産が受け渡されることになります。

ただし、この場合も、死因贈与によって相続人の遺留分を侵害しているときには、離婚した配偶者は、遺留分を侵害された相続人に対して、その侵害額を支払わなければなりません。

相続人が誰もいなかったため、特別縁故者として認められた場合

相続人が誰もいない場合、遺産は国庫に帰属するのが原則です。

しかし、家庭裁判所は、相続人が誰もいない場合、被相続人と家計を同一にしていた者など特別に縁故のあった者(特別縁故者)からの請求があったときには、その特別縁故者に対して遺産の全部または一部を分け与えることができるとされています(民法958条の3)。

したがって、離婚した配偶者が、離婚後も内縁関係にあったなどの事情により特別縁故者に該当すると認められた場合には、遺産の全部または一部が分け与えられることがあります。

元妻(または元夫)の子は相続人になる?

前記のとおり、離婚した配偶者(元夫または元妻)は、相続人にはなれません。

もっとも、元妻(または元夫)との間に子がいた場合、その子も相続人になれないとは限りません。

以下、さまざまなケースごとに、元妻(または元夫)との間の子が相続人になれるかどうかを検討します。

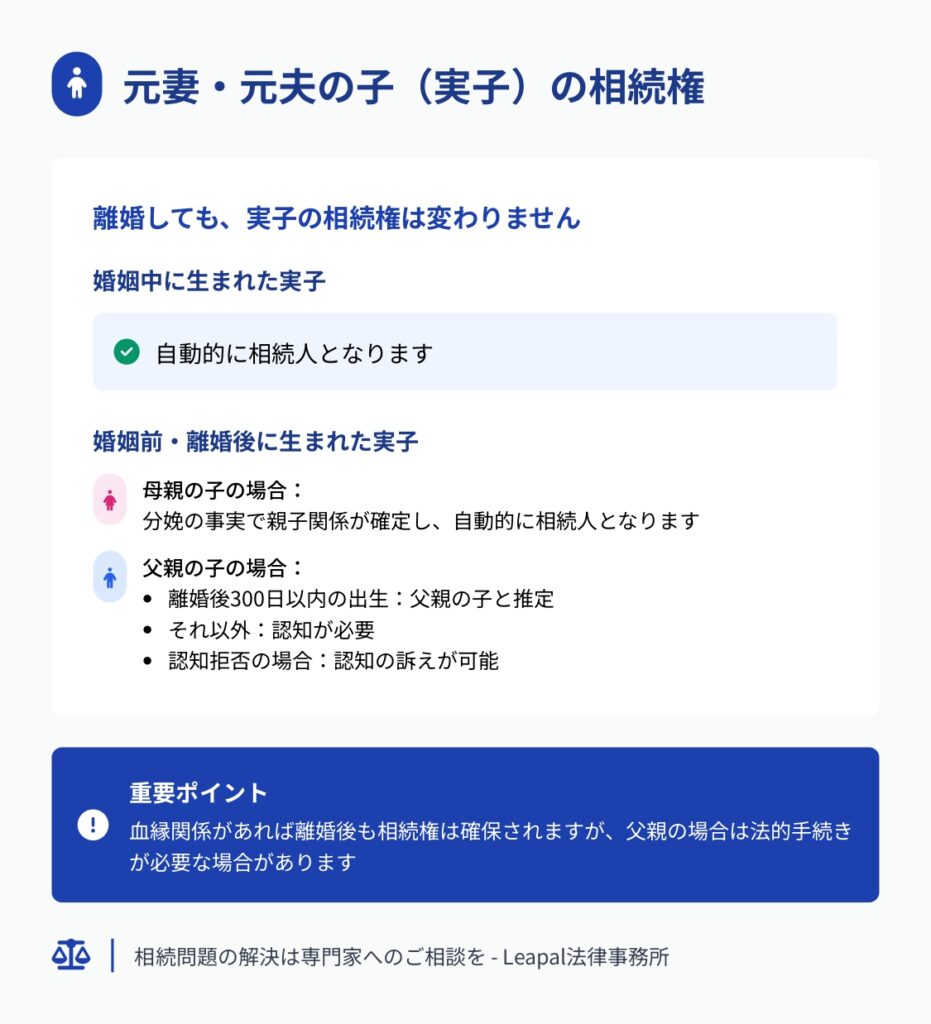

被相続人と元妻(または元夫)との婚姻中に生まれた実子の場合

子が、被相続人と元妻(または元夫)との婚姻中に生まれた実子であった場合、その子は、被相続人の子であると推定されます。

離婚したとしても、被相続人の「子」であることに変わりはありません。

したがって、被相続人と元妻(または元夫)との婚姻中に生まれた実子は、相続人になります。

被相続人と元妻(または元夫)との婚姻前または離婚後に生まれた実子の場合

子が、被相続人と元妻(または元夫)との婚姻前または離婚後に生まれた実子であった場合、婚姻中に生まれた子ではありません。

この場合、被相続人が母親であれば、その子が自分の子かどうか分娩の事実を確認すればすぐに分かります。

問題となるのは、被相続人が父親の場合です。

被相続人が父親の場合、離婚後300日以内に生まれた子であれば、元妻がその300日以内に別の男性と再婚をしていない限り、その子は、被相続人の子と推定されます。したがって、相続人になることができます。

他方、それ以外の場合(婚姻前または離婚後300日より後に生まれた場合)には、被相続人である父親の子とは推定されません。

この場合には、被相続人に子として認知してもらう必要があります。認知してもらえば、その子も相続人になることができます。

父親である被相続人が認知を拒絶した場合、子またはその法定代理人(通常は母親)は、家庭裁判所に認知の訴えを起こして、強制的に子の認知を認めさせることができます。

家庭裁判所によって認知が認められれば、その子は相続人になることができます。

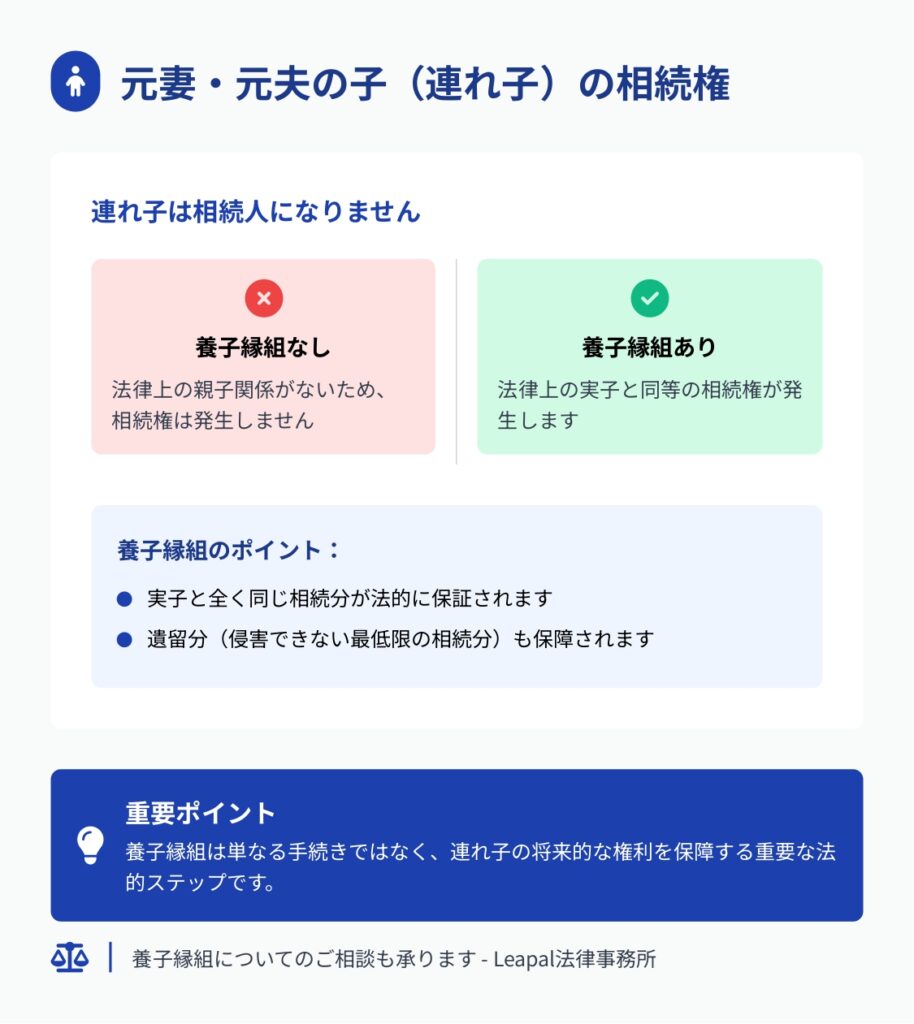

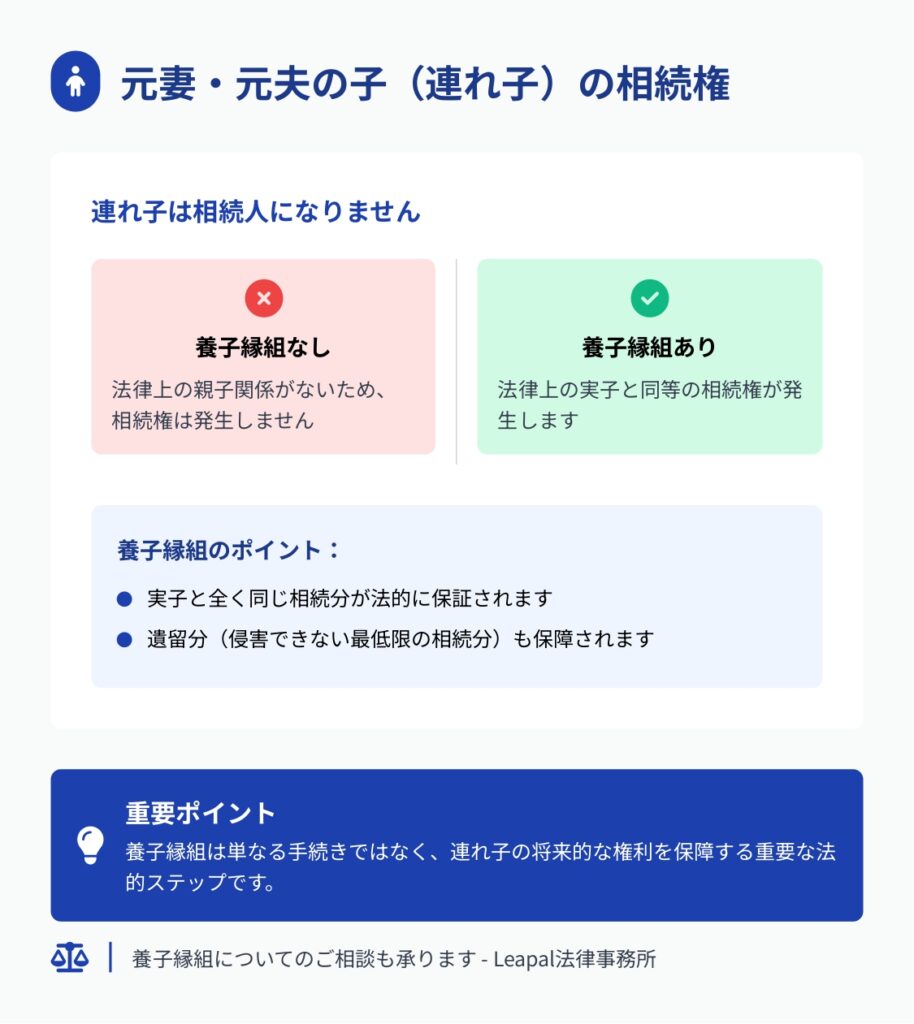

子が離婚した元妻または元夫の連れ子の場合

子が、離婚した元妻または元夫の連れ子であった場合、被相続人との間に血縁関係がありません。したがって、相続人にはなれないのが原則です。

もっとも、連れ子であっても、被相続人との間で養子縁組をしている場合には、被相続人の養子となります。

養子には、養子縁組をした親(養親)との間に法律上の親子関係が認められます。つまり、養親の「子」になるわけです。

したがって、連れ子であっても、被相続人と養子縁組をしていれば、相続人になることができます。

この養子も、実子と同じ扱いです。養子だからと言って、実子よりも相続分が少なくなるなどの不利益はありません。

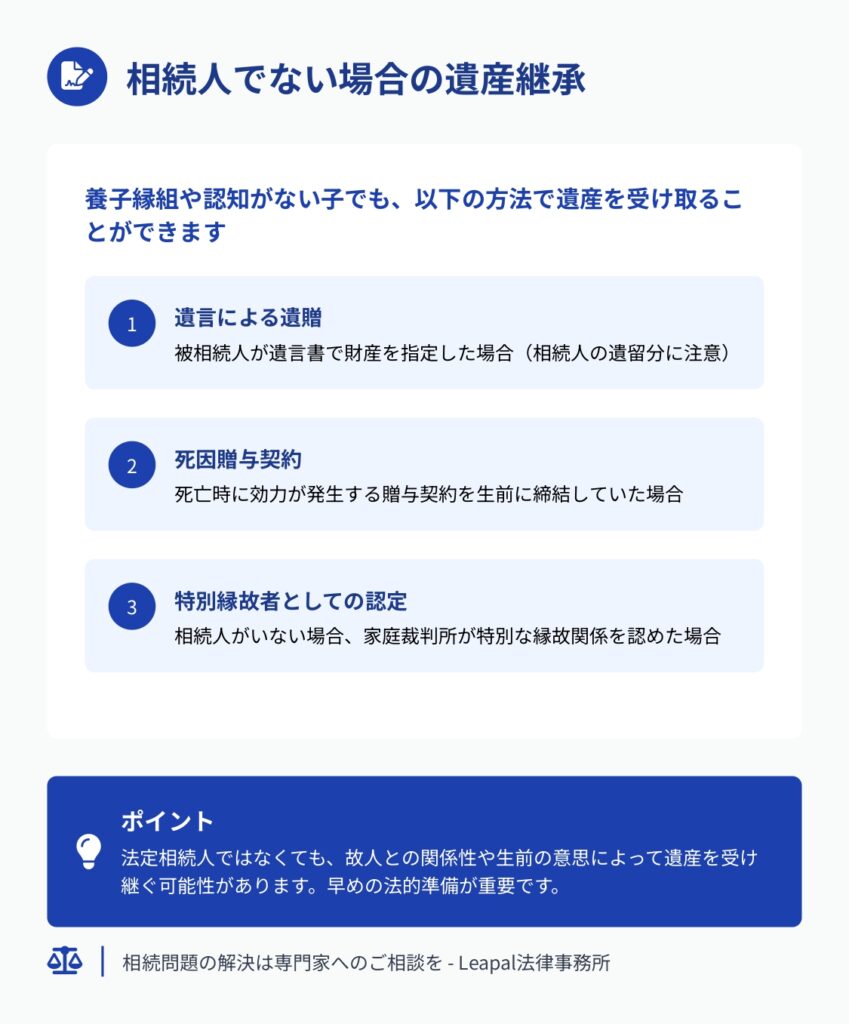

相続人ではない子が遺産を受け継ぐケース

養子縁組していない連れ子や認知が認められなかった子は、相続人になることはできません。

もっとも、前記の離婚した配偶者の場合と同様に、相続人ではない子も、①遺言により遺贈される場合、②死因贈与契約がある場合、③相続人が誰もいないため、特別縁故者として認められた場合には、遺産を受け継ぐことができます。

まとめ

以上のとおり、離婚した配偶者は相続人にはなりません。しかし、遺贈や死因贈与があった場合などには、遺産を受け継ぐことができるケースもあります。

他方、元妻の子は、実子であれば、相続人になることができます(認知が必要となることもあります。)。連れ子の場合であっても、養子縁組しているときは相続人になります。

もっとも、さまざまなケースがあるため、具体的な状況において相続人になるのかどうかを確認するためには、法的な知識や経験も必要です。

どのようなケースであれば相続されるのか、相続されるためにはどのような法的手続が必要となるのかなどを知りたい場合には、一度、弁護士に相談してみるのも良い方法です。